Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya produktivitas kelapa sawit berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan energi, yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, pada pembukaan ICOPE (International Conference on Palm Oil and Environment) di Sanur, Bali, pertengahan Februari 2025. Konferensi yang dihadiri oleh delegasi berbagai negara yakni Indonesia, Malaysia, India, Belanda, Prancis, Finlandia, Kolombia dan Spanyol bertujuan sebagai untuk merumuskan transformasi berkelanjutan bagi industri sawit. Produktivitas kelapa sawit berkelanjutan tersebut bisa ditingkatkan dengan intensifikasi lahan dan penggunaan bibit unggul. Bahkan jika perluasan lahan harus dilakukan, maka hal tersebut harus dilakukan tanpa menyebabkan deforestasi. Sedangkan untuk replanting di lahan kering, juga bisa digabungkan dengan padi gogo atau jagung dengan metode tumpang sari.

Biochar solusi jitu

Produktivitas kelapa sawit dapat ditingkatkan dengan peningkatan efisiensi penggunaan pupuk atau NUE (Nutrients Use Efficiency) dan ini bagian dari intensifikasi lahan. Dengan pemakaian dosis pupuk yang sama dengan ditambah biochar maka produktivitas sawit akan meningkat sekitar 20% atau lebih, atau dengan penghematan pupuk sekitar 30% dengan ditambah biochar maka produktivitas sawit relatif stabil atau sama dengan produktivitas sebelumnya. Terkait dengan upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit dan ditambah dengan upaya tanpa terjadinya deforestasi maka opsi pertama lebih sesuai, yakni dosis pupuk tidak ditambah atau sama seperti biasanya, tetapi ada tambahan biochar untuk meningkatkan efisiensi pemakaian pupuk tersebut.

Produksi CPO Indonesia saat ini mencapai sekitar 50 juta ton/tahun dengan luas lahan 16,4 juta hektar dengan rata-rata produksi CPO per hektar 3,55 ton/ha atau per satu juta hektar menghasilkan 3,55 juta ton. Apabila biochar digunakan dan terjadi kenaikan produktivitas 20% berarti terjadi kenaikan kenaikan 10 juta ton CPO / tahun (total menjadi 60 juta ton CPO/tahun) dan ini menghemat lahan sekitar 2,8 juta hektar, atau penggunaan biochar akan memperlambat pembukaan hutan untuk perkebunan sawit.

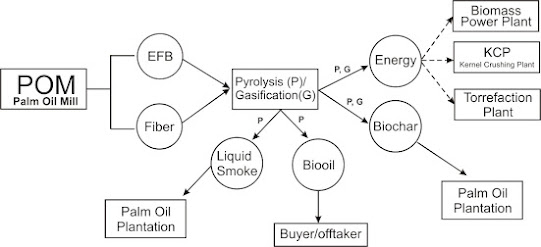

Selain dari pemakaian biochar untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawitnya, keuntungan lain yang bisa diperoleh dari produksi biochar adalah dari potensi pendapatan carbon credit (BCR = biochar carbon removal) dan pemanfaatan produk samping dari pirolisis untuk perkebunan sawit maupun operasional pabrik sawit pada produksi CPO. Dengan cara tersebut maka ada sejumlah keuntungan bagi perusahaan sawit seperti penghematan pupuk organik cair, pestisida dan 100% canngkang sawit bisa dijual atau dieksport. Selain perusahaan sawit tersebut produksi sendiri biocharnya dengan pirolisis, dimungkinkan juga ada perusahaan tersendiri yang terpisah atau perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan sawit untuk produksi biochar dengan kesepakatan tertentu.

Tekanan dan sorotan global bagi industri sawit untuk melakukan praktik berkelanjutan yang semakin besar. Dan ditengah melonjaknya permintaan minyak sawit untuk pasar global dan pasar domestik, peningkatan produktivitas sawit adalah sebuah keniscayaan. Dengan pemanfaatan limbah biomasa pabrik dan perkebunan sawit seperti tandan kosong dan batang sawit untuk produksi biochar dan pemakaian biochar untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit itu sendiri maka hal ini menjadi solusi jitu dalam merespon tantangan tersebut. Bahkan untuk replanting di lahan kering, dengan padi gogo atau jagung dengan metode tumpang sari, penggunaan biochar juga akan berdampak positif dan signifikan pada tanaman tumpang sari tersebut.